1948 FLEET MASTER CONVERTIBLE

74年前のクルマですが、快適仕様へ

アップデートする作業を進めてまして

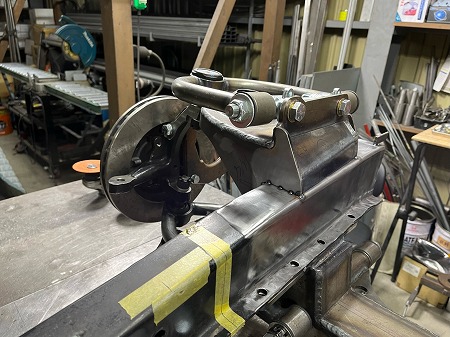

取り外しても同じ位置に組み戻せるよう

フレームとハットに治具を取り付け

クレコピンで脱着できるようにしておき

アッパーアームのハットをかさ上げする分

同じ厚みの鉄板を切り出して

隙間を埋めるピースを製作し

フレームとハットの間に入れて

ハットに仮組みで固定したのち

ハットをフレームから切り離しまして

ハットだけを作業台の上で本溶接

先にハットをフレームに溶接してしまうと

裏側など溶接できなくなる部分や

溶接しづらくなる部分は予め溶接しておき

その後、再びフレームにセットして

フレームと接合していくという手順です

位置決めしたのち、一度取り外して外で本溶接し

再び組み戻す際に位置が狂わないよう

フレームとハットに取り付けておいた治具に合わせて

クレコピンを入れると、同じ位置に来るように

してあるので、ハットを組み戻して位置を確認したら

フレームとハットの接合面を本溶接していきます

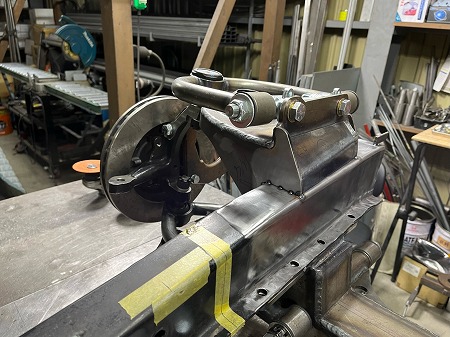

フレームとハットの本溶接の前に、フロントの

スウェイバーの設定に進みまして

TCI製のMUSTANG2キットには、スウェイバーを

クロスメンバーに取り付けする構造になっていますが

今回、ハイドロの乗り心地を良くするために

コイルの巻き数を少しでも長く入れようと

ロワーアームのコイル受けを下げる加工をしたので

車高を上げると、キットに付属していたスウェイバーは

コイル受けに当たるようになったので

キットのスウェイバー構造は使えず、設計し直しへ

スラムド時から車高をMAX上げた時まで

スウェイバーが追従できる位置を検証すると

キットに付属してきたスウェイバー本体は使用し

ロワーアームへの取り付け位置は変えずに

固定位置をメンバーの後ろから

前側に移設し、スウェイバーの幅を少しナローすると

全車高域をカバーできることが解ったので

スウェイバーの両端をナロードし、切りっ放しだと

ハイムスの角度が振れた時に干渉するので

先端をテーパー状に処理しまして

スウェイバー本体の加工を終えたら

スウェイバーをフレームに固定するブラケットの

位置も決まりましたが、土台がないので

次はスウェイバーマウントの製作に進みます