K藤 さん の 1940 ZEPHYR 進めて まして

ボディ 全体 にある、 腐食 した 部分 の 修復 と

リジット マウント から ボディ マウント化 を 進めてまして

クォーター パネル、 インナー フェンダー を 作り直す前に

それらを 切開 して 切り取ってあるうちは、

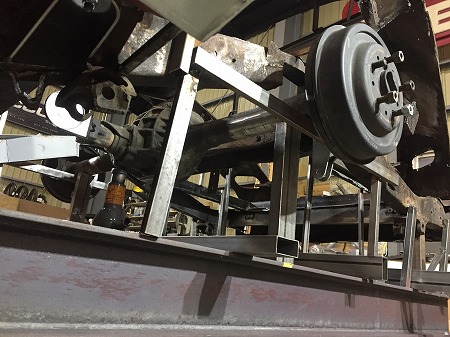

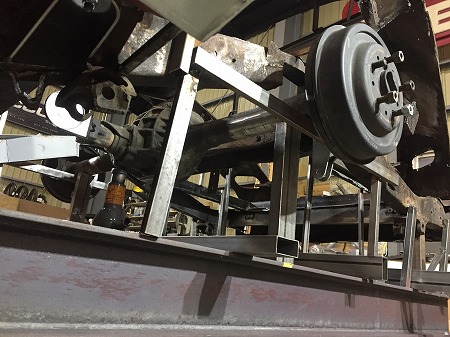

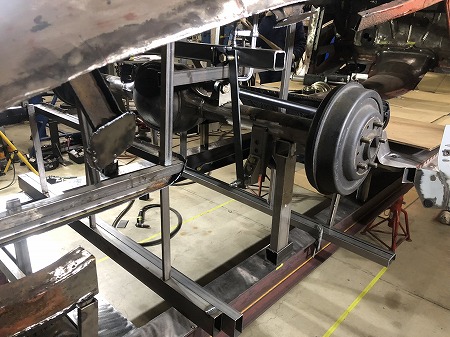

リア フレーム や サスペンション が 丸出しで、

作業 が やり易いので、 今のうちに リアの Cノッチ の

やり直し、 4リンク への 変更を 先に 済ませます

フレーム、 サスペンション の 設計 は あくまでも

ライドハイト の 高さ を 基準 に 作っていくので

デフ の 左右振り が 車体 の センター に 来ていて、

左右 の ホイールベース も 狂いがない 位置に 合わせ

走行時 の 高さに 固定 したら、 そこから 狂わないように

定盤 から 角パイプを 立ち上げて 点付けし 固定。

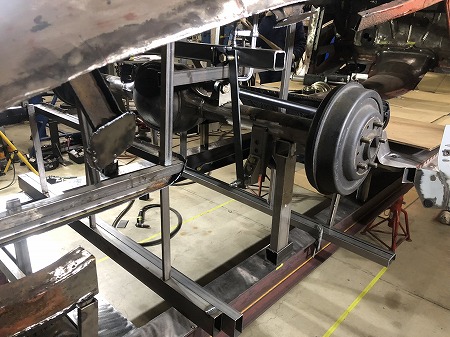

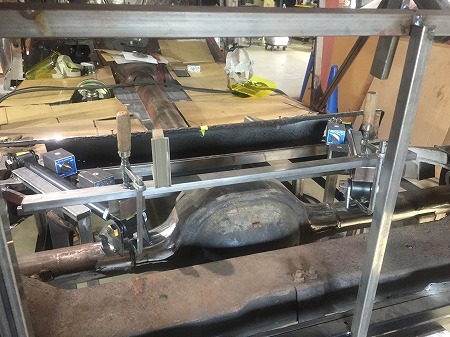

続いて ロワーアーム を ホーシング に 取り付けますが

RIDE TECH の 4リンク キット に 入っている ブラケットより

ホーシングの 方が 若干 細いので

接合面 が ピッタリ 合うように ブラケット側 を 加工

ブラケット を 仮点け したら、 ロワーアーム は

トライアングル 4リンク 設計の 原則である、

ライドハイト時に 水平に なるよう セット しまして

ロワーアーム が 決まったら、 続いて アッパーアームへ

アッパー も 同じく ライドハイト時に 水平が 理想ですが

前側 の ブラケット を 取付できる フレーム の 形状 や、

車高 が 下がると、 アッパーアーム が 上がってくるので

フロア を 突き上げないようにする クリアランス など

アッパーアームの 設定には 色々な 制約 が 絡んでくるので

それらの 制約の 中で、 出来るだけ 良い位置を 探すには

限界 が あり、 どこかが 必ず 犠牲 に なります

よりよい シャシー を 作るためには、 サスペンション が

正しい 動きを する 構造で 設計 していき、

それに 合うように フレーム と フロアを 作るのが ベスト 。

自動車 メーカー の 設計 と 一緒 ですね

ということで、 既存 の フレーム で 検証 すると

よりよい サスペンション の 動きになるよう、

アッパー アーム を 取り付け できないので

既存 の フレーム は、 リア セクション 丸ごと

使うのを 辞めて、 摘出 しまして

4リンク に 合せて、 新たな フレーム を 作っていくことに。

フレーム に 合せて 4リンク を 組んでいくのと 逆の 発想ですが、

この やり方が 一番 理に かなってます

と 言っても、 こんな 行程 で 作業できる 機会も 稀ですが。。。。

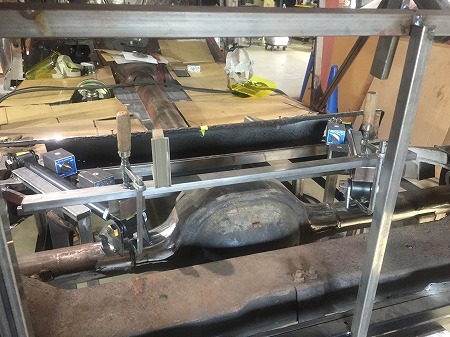

” フレーム 何にも ありません 状態 ” で

限りなく 水平 に 取り付けて、 車高 を 下げても、 上げても

デフ に 角度が 一番 付かない 位置に アッパーアームを 設定

その ジオメトリ にしようと すると、 フロア に 当たるので

フロア も 切開 され、 作り直しに なりまして

アッパーアーム を 取り付ける ブラケット も

KIT に 付属 してくる 既製品 では 形が 合わないので

車重 が 掛かる 部分 なので 強度 を 考慮 し、

厚い 鉄板 を 切り出して 延長 したり

フレーム に 接合 する 面積 を 増やして

強度 を だすため、 溶接しろ を 作る

プレート を 足したり の 加工 を 施しまして

理想 の 位置 に アッパー アーム の 取り付け も 完了。

メイン フレーム が 無くて、 4 リンク が あるという、

何とも 見慣れない 景色 が 広がってますが

既成 概念 に とらわれないのが S庭 師範流。

S庭 師範の 頭の中では、 既に 完成した 状態が

描かれてる様なので、 この先も 楽しみです

次は ショックウェーブ の セットアップ と

新しい フレーム の 製作 に 進みます

VIVA ! S庭 道場 & K藤 さん !!!!!!!!!!